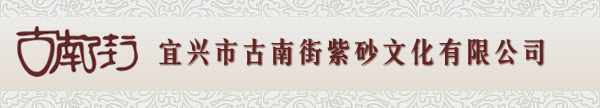

《青壮多修水库去》(尺寸136cm*67㎝)

文/顾伟南

“小小村居四五家,依山傍水树参差。屋边种着萝卜菜,田里开遍荞麦花。鹅鸭清溪与波浪,鸡群地上掘泥沙。青壮多修水库去, 留得婆婆抱娃娃。”这幅六二年诗,九三年画于轻校课堂的山水画,展示了一派宁静的田园山村风景。而读者通过画上的诗句,又能感受到画外兴修水利的壮观场景。

张志安画作《青壮多修水库去》细节

近代以来长期的战乱,经济凋敝,民族危机深重。无论是晚清还是民国政府,均无财力也无精力治水。民间称当时的境况是“大雨大灾,小雨小灾,无雨旱灾”。新中国一成立,毛泽东主席等国家领导人便将兴修水利视作国家经济恢复和建设的重要大事。在1954年宪法颁布前,1949年的政协会议起草的《共同纲领》起到了新中国临时宪法的作用。在这部临时的国家根本大法中,“兴修水利,防洪防旱”和“疏浚河流,推广水运”被分别写入到第34、36条。足见当时国家对水利工程的重视。上世纪五十年代至七十年代,每年的秋收后,都要兴修水利设施,挖沟开河,少则月余,多则数月。挖河的民工一般都是青壮劳力。到了工地,安营扎寨,盘锅立灶。没有机械,全靠人工。人山人海,热火朝天。干劲十足,力量无穷。工地上广播里的歌声,民工的号子声,谱写了战天斗地的交响乐曲。

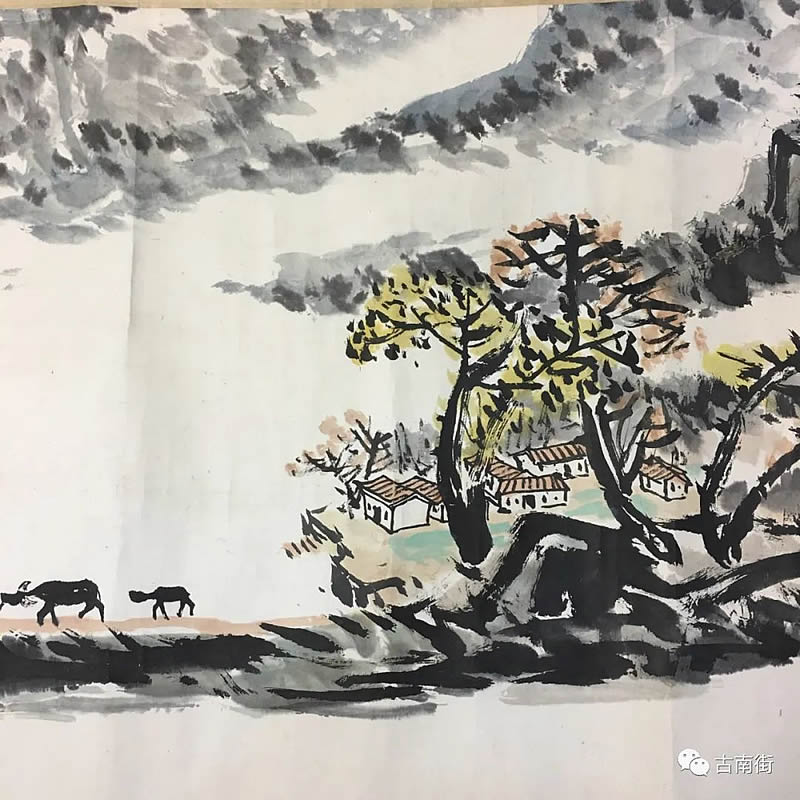

张志安画作《青壮多修水库去》细节

画家没有直接描绘战天斗地修水库的场面,而是通过宁静美丽的山村田园,然后结合画上的诗来映衬出兴修水利的意义。如果水灾旱灾不断,山村田园会如此安逸?

这幅画的构图也非常精到,书画的结合呈现出中国画的美!