张志安画作《丁蜀千古秀》(69cm*138cm)

文/顾伟南

志安先生曾撰文说“我有五个故乡,临江、衡阳、沈阳、景德镇、宜兴。五个故乡都在我心底闪耀。”而宜兴丁蜀,从1965年至2010年,志安先生工作生活了整整45年。

2003年底,丁蜀镇政府组织各方力量修缮东坡书院基本完工。进入内部布置阶段。东坡书院大礼堂正门进去是苏东坡紫砂雕塑,是由中国工艺美术大师徐秀棠带领长乐弘团队设计制作的。背景屏风上按照领导的意见,请张志安先生画幅画。

东坡书院,位于宜兴市丁蜀镇蜀山南麓,属江苏省重点文物保护单位。元丰七年(1084年),苏东坡买田筑室于蜀山南麓,拟终老阳羡,这便是“东坡草堂”。元代在原址上建起“东坡祠堂”,明弘治十三年,工部侍郎宜兴人沈晖在此重建“东坡书院”。清代康熙、乾隆年间多次修缮、扩建。咸丰年间,书院被焚。光绪八年,当地二十四家望族合资重建东坡书院,作为宜兴东南八乡培养人才之地。光绪三十二年,废除科举,改为“东坡高等小学堂”后为“东坡小学”所在地。2002年10月书院被列为江苏省文物保护单位。同年,丁蜀镇政府筹资全面修缮“东坡书院”,以传承东坡文化,使古老书院焕发光辉。

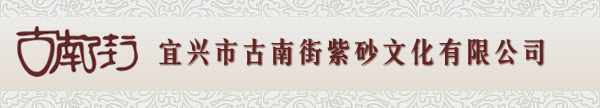

张志安画作《丁蜀千古秀》细节

为这么底蕴厚重的文物保护单位画画,志安先生是非常认真的。他花半天时间到东坡书院所在地蜀山认真考察,画了个写生草稿带回工作室开始创作。

2004年初,丁蜀镇就东坡书院修缮及开放后管理的专题征求在丁蜀的市政协委员的意见,拟开个座谈会。当时的会议召集人考虑我(时任工商银行丁蜀办事处主任)的办公室有会议室功能,办公地点又在镇政府边上,我又是政协委员,电话我说“这个座谈会放你办公室开”。会上知道东坡书院修缮后即将开放,我想起志安先生画的画不知是否完成。事后我问志安先生,他说早就完成了,自我感觉画得不错。他说遗憾的是不知什么原因,用这画做成了漆器画挂在上面。我专程跑到东坡书院去看了看,估计是考虑公众场合宣纸画的难保管,做成了漆器画。但效果难以达到国画的效果。我立即恳请志安先生再画一幅,我收藏。几天之后,一幅大气磅礴的山水画《丁蜀千古秀》展现在我眼前。其生动效果大大超越漆器的效果。

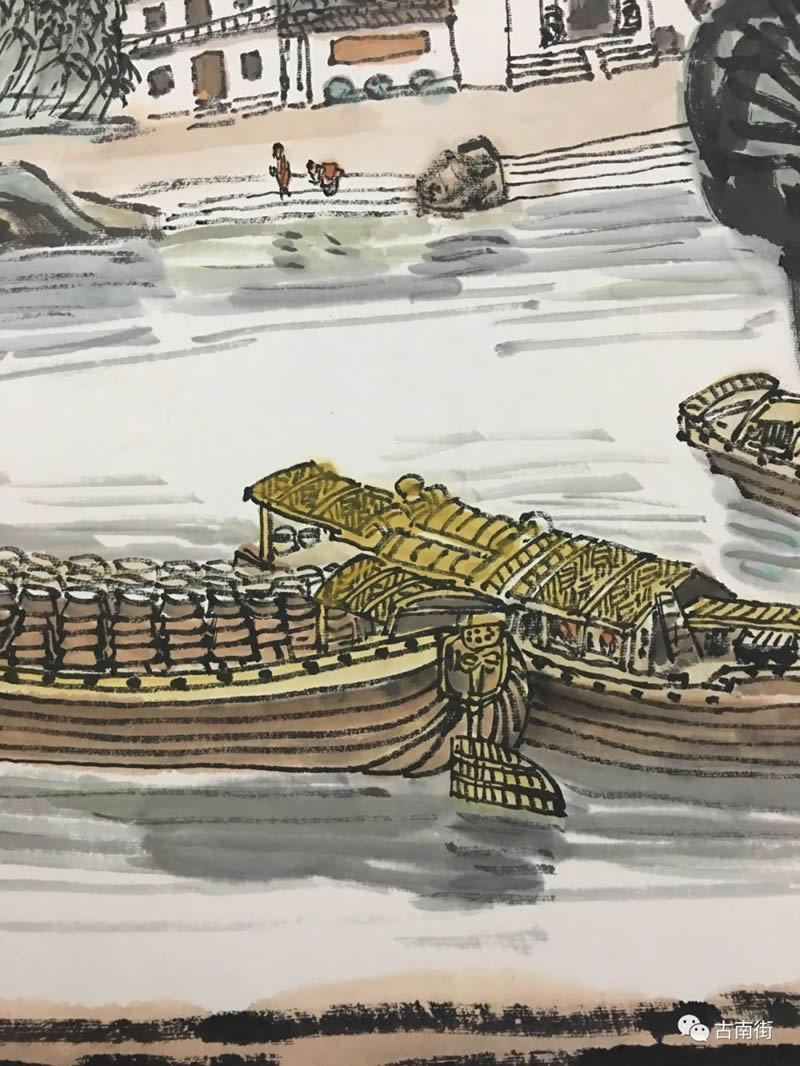

张志安画作《丁蜀千古秀》细节

言归正题,回到画的赏析上来。首先是这幅画的主题定得准、素材选得好、视野广阔。把“丁蜀千古秀”定为主题,千年古镇的“古”和“秀”是表现的重点。“古”要有历史感,“秀”要表现自然美和人文美。还要体现是为东坡书院而作这一特定的背景。大师就是大师,作者以东坡书院作为画的中心,左右前后展开。先是大手笔写意画山。东坡书院后面的山历史上称谓“独山”,苏东坡看后说“此山似蜀”,后来改称“蜀山”。志安先生画笔下的蜀山成为此画的大背景,已奠定了此画气势磅礴之势。中点向左展开,一组竹园,一组陶器缸山,延伸至明清古南街。向右展开,一组竹园引导到了坐落于蜀山东麓的显圣寺。相传显圣寺起源于汉光武帝刘秀时期,寺院原名“三姑夫人庙”,是刘秀为其在与王莽激战时的救命恩人蜀山陈氏三姐妹所建。自东汉至今已近两千年历史,香火连绵不断。清乾隆年间敕封为“显圣寺”。画中点往前,画家的画笔更为精彩。蠡河是蜿蜒流过蜀山的一条河。蠡河蜀山段,河口开阔,并分出了一条东西向的外河。外河西南与蠡河相连东通太湖。外河正对东坡书院大门,又向北分出了一条长约300米宽约20米的浜河。途中还向东延伸出一条较小的单家浜至显圣寺前。这是老一辈蜀山人记忆中的“书院浜”。这条浜河中有装窑货的驳船往来。解放前,东坡学堂放假或开学,附近乡村一些寄宿学生的家长还会专门雇船前来接送,船到浜岸,就算到了学堂。可惜在上世纪六七十年代至八十年代被逐渐填没造了房屋。所以志安先生创作此画时巳没有“书院浜”了。志安先生是1965年从景德镇陶瓷学院到丁蜀工作的,“书院浜”他应该在记忆中。蠡河书院浜、装窑货的驳船、参差的古树,通过志安先生的画笔加持到画中来,千年陶都丁蜀镇的历史美、自然美、人文美得到充分体现。

张志安画作《丁蜀千古秀》细节

创作此画的难点是构图设计和画面的灵动飘逸。作者大视野、穿越历史的构图设计巳成功一大半。再看作者是如何画出画面的灵动飘逸的。大手笔写意画山,再通过绕山白云、流动的蠡河水、轻轻上腾的炊烟、随风飘动的竹林使画面一下子飘逸灵动。有几个细节更为生动:临河边,有台阶拾级而下,居民在淘米洗菜;停泊在左岸边的小船上,船工正弓身在洗衣;学院浜中停靠的驳船随水晃荡。这些都增加了画面的生活气息和人文气息。至此,一幅经典的《丁蜀千古秀》形成。

志安先生的《丁蜀千古秀》是山水画中的代表作。志安有语:“作画,或尚神韵,或求寄托,或色彩悦目,或格调清新,或寓情寓意,或写真写神......,而画坛高手,似是兼而有之。”从《丁蜀千古秀》这幅画来品味,志安先生正是这样的画坛高手。